الهوية مائعة، لأن مفاهيم مثل الثقافة والتاريخ والتصورات الذاتية الجماعية ليست ثابتة أبدًا. إنهم في حالة مستمرة من التدفق والمراجعة.

لمئات السنين، بدت خريطة الإمبراطورية الرومانية أقرب إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفي نهاية المطاف، شرق أوسطية منها إلى خريطة أوروبية ــ وفقاً للترسيم الجغرافي، أو حتى الجيوسياسي لأوروبا اليوم.

وأعادت مئات السنين من الصراعات والحروب والغزوات تعريف الهوية الرومانية، وقسمتها، بحلول نهاية القرن الرابع، بين الغرب والشرق. ولكن حتى في ذلك الوقت، كانت الخطوط السياسية تتغير باستمرار، وأعيد رسم الخرائط بشكل متكرر وأعيد تعريف الهويات على النحو المناسب.

وهذا ينطبق على معظم تاريخ البشرية. صحيح أن الحرب والصراع كانا بمثابة محركين لتغيير الخرائط ــ وعلاقتنا الجماعية بهذه الخرائط ــ ولكن الثقافة تتشكل وتعاد تشكيلها أيضا بفِعل عوامل أخرى.

أدى تغلغل اللغة الإنجليزية، على سبيل المثال، كأداة رئيسية للتواصل في فترة ما بعد الحرب الباردة، إلى غزو الولايات المتحدة، وبدرجة أقل، وسائل الترفيه البريطانية – الأفلام والموسيقى والرياضة وما إلى ذلك – للبلاد. أجزاء كثيرة من العالم. وقد أدى هذا التوغل إلى تعطيل التطور الثقافي الطبيعي للعديد من المجتمعات، وتوسيع الفجوة بين الأجيال، وإعادة تعريف المفاهيم والقيم والأولويات الاجتماعية.

إن مثل هذا التغيير المفاجئ في التدفق الثقافي لا يؤدي إلا إلى صحة أمة، حيث إن إحساسها بذاتها هو نتيجة لمئات، إن لم يكن آلاف السنين من الصراعات الاجتماعية، والصراعات، والنمو في كثير من الأحيان.

وبالتالي، لا يمكن الوثوق بالهوية، باعتبارها دالة سياسية دائمة، لأن هذا المفهوم الغامض في حالة حركة دائمة، وبسبب الاتصال غير المسبوق بين الشعوب في جميع أنحاء العالم. وفي حين أن هذا الارتباط يمكن أن يؤدي إلى إبادة عرقية بطيئة، وهو أمر يصعب اكتشافه، ناهيك عن تجنبه، فإنه يمكن أن يساعد أيضًا الدول المحاصرة والمضطهدة على القتال.

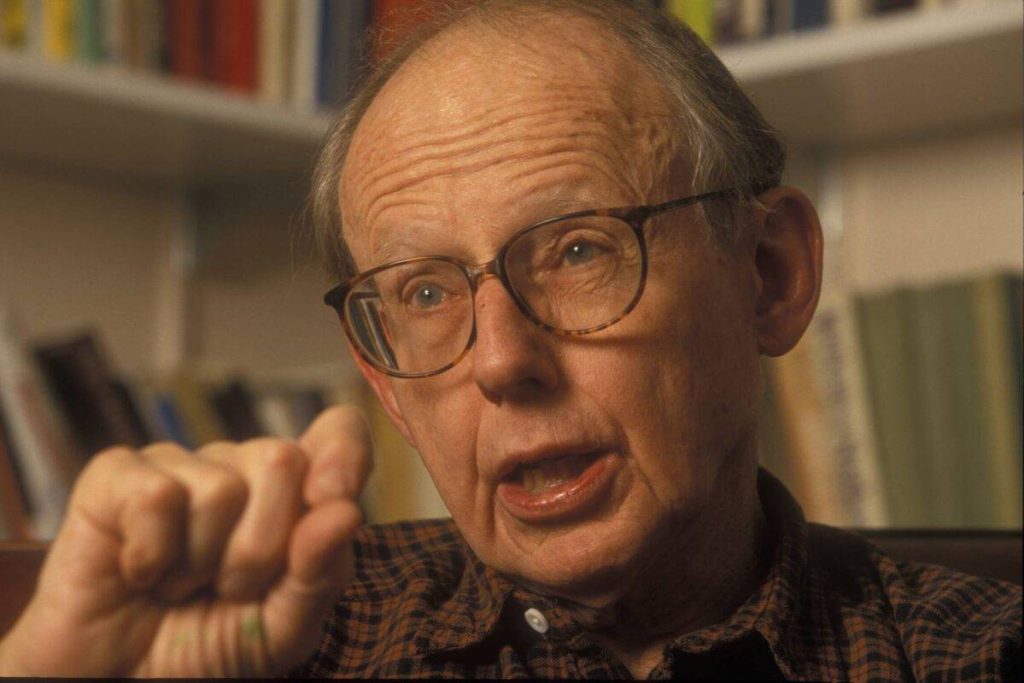

ذات يوم، كانت مثل هذه النظريات الأنانية، مثل نظرية “صدام الحضارات” الوشيكة، تثير الغضب بين العديد من الأكاديميين الأمريكيين الغربيين.

كان تقسيم صموئيل هنتنغتون للعالم إلى “حضارات كبرى” تتحدد علاقاتها بالصراع، بمثابة إضافة مريحة لتاريخ من هذه الاستعارات العنصرية، التي ذهبت إلى المراحل الأولى من الاستعمار الغربي.

لقد تم دفع هذا التفكير إلى الأمام من خلال النفعية السياسية، وليس الفكر العقلاني، حيث تم تسويقه بكثافة في أعقاب انهيار النظام السوفييتي، وحرب العراق الأولى، والنزعة العسكرية الغربية الجريئة في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وبقية دول الجنوب العالمي.

إن ربط المساعي العنيفة بكلمات سامية مثل الحضارات ـ بعضها مدفوع بقيم عالمية، في حين يفترض أن بعضها الآخر مدفوع بالتطرف ـ كان مجرد إعادة تقديم لشعارات قديمة مثل “مهمة أوروبا الحضارية” و”المصير الواضح” لأميركا.

لقد فشلت جميعها على أية حال، أو بشكل أكثر دقة، لم تتمكن من تحقيق النتيجة المرجوة المتمثلة في إبقاء العالم رهينة لتعريف الغرب للحضارة والهويات والعلاقات الإنسانية، وبالتالي “الصدام” الذي يفترض أنه لا مفر منه.

في الوقت الحالي، هناك علامات على ظهور عالم جديد. إنها ليست دولة تتشكل من خلال المساعي أو الدوافع الحضارية، بل من خلال نفس النموذج التاريخي القديم: أولئك الذين يسعون إلى السلطة التي يمكنها توسيع وحماية مصالحهم الاقتصادية، وأولئك الذين يقاتلون سعياً إلى الحرية والعدالة والمساواة وسيادة القانون. وما شابه ذلك.

ويمكن لأولئك الذين يسعون إلى السلطة أن يتحدوا، وهم يتحدون بما يتجاوز ميولهم الحضارية المفترضة، وقيمهم الدينية، وتوجهاتهم العرقية والجغرافية.

وحتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كانت حرب باردة جديدة بدأت تنشأ بالفعل، بين إمبراطورية متدهورة، الولايات المتحدة، وإمبراطورية صاعدة، الصين.

كلا البلدين، وفقًا لهنتنغتون، سيكونان بمثابة أمثلة كتابية لـ “الحضارة الغربية” مقابل “الحضارة الصينية” – التي تم دمجها مع حضارات أخرى تحت “العالم الشرقي”.

ومع ذلك، لم ينجح النهج المنقح لباراك أوباما ولا الأسلوب الشعبوي لدونالد ترامب في تعميق هذا الصدام الحضاري المفترض. وتظل بقية علاقات العالم مع الصين محكومة بالمصالح الاقتصادية.

وحتى حلفاء واشنطن الأوروبيون، الذين يعتمدون بشكل كبير على التجارة الصينية والتقدم التكنولوجي، ليسوا مقتنعين تمامًا بالانضمام إلى الحرب التجارية على بكين باسم القيم الغربية المشتركة وغيرها من الخطابات المشابهة.

أما بالنسبة لأولئك الذين يقاتلون، فقد كانت الحرب على غزة بمثابة صرخة غير متوقعة من أجل الوحدة. والحقيقة أن الحرب أسفرت عن تشكيل جديد كلياً للعلاقات الدولية لم يكن موجوداً قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

إن أولئك الذين يتحدثون باسم الفلسطينيين لا تحكمهم حدود دينية أو عنصرية أو جغرافية أو حتى ثقافية. فمن ناميبيا إلى جنوب أفريقيا، ومن البرازيل وكولومبيا إلى نيكاراغوا، ومن الصين إلى روسيا إلى الشرق الأوسط، يصعب تعريف التضامن مع غزة من منظور “حضاري” ضيق.

ويشمل ذلك الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث يتحد الناس من كل لون وعرق وفئة عمرية وجنس ودين وغيرهم في ترنيمة واحدة: وقف إطلاق النار الآن.

وبطبيعة الحال، سوف يكون هناك دائماً أولئك الذين يستثمرون في تقسيمنا، حول أي خطوط قد تخدم أجنداتهم السياسية، والتي ترتبط دائماً تقريباً بالمصالح الاقتصادية والقوة العسكرية.

ومع ذلك فإن المقاومة العالمية لمثل هؤلاء الأكاديميين الوهميين والساسة الشوفينيين أصبحت أقوى من أي وقت مضى. لقد أثبتت غزة أنها الموحد المطلق، حيث رسمت خطاً يربط بين كل المجموعات الحضارية التي ذكرها هنتنغتون، ليس حول صراع وشيك، بل حول العدالة العالمية.

الآراء الواردة في هذا المقال مملوكة للمؤلف ولا تعكس بالضرورة السياسة التحريرية لميدل إيست مونيتور.

الرجاء تمكين جافا سكريبت لعرض التعليقات.